1. ロボットペットとは何か

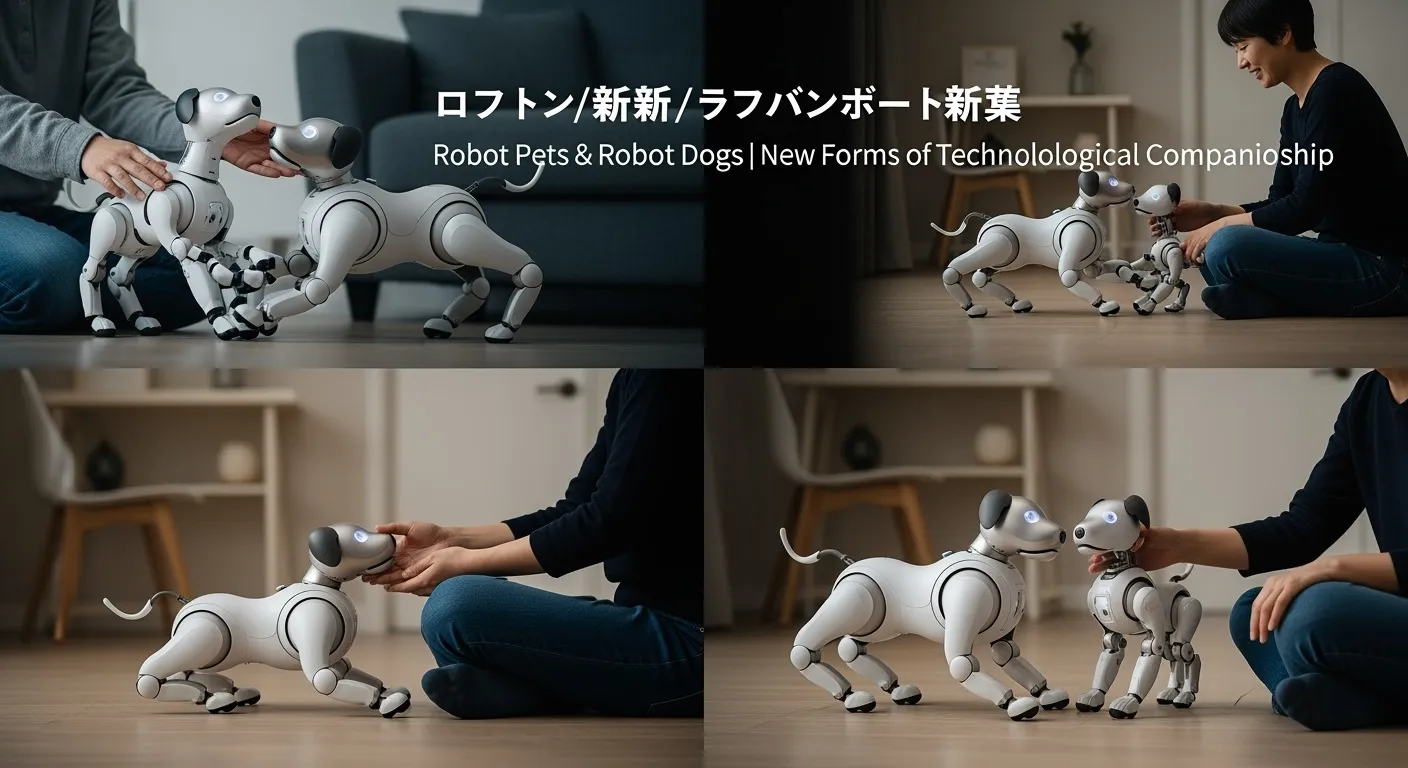

ロボットペットとは、ペットの代替あるいは補完として開発されたロボットであり、犬や猫を模した外見と動作を持ち、人間との情緒的な交流を目的としています。近年は人工知能(AI)、センサー技術、クラウド連携の進化により、単なるおもちゃではなく「家族の一員」として位置づけられる存在へと変化しています。

特に「ロボット犬」はこの分野の中心的な存在であり、ソニーのAIBO に代表されるように、日本をはじめ世界各国で注目されています。

2. 歴史的背景

2.1 初期のロボットペット

1990年代後半、ソニーが発売した初代「AIBO」は、家庭用ロボットペット市場の先駆けでした。当時はAIの性能も限られていましたが、しっぽを振り、表情を変え、人の声に反応するその姿は大きな話題を呼びました。

2.2 進化と普及

2000年代に入り、AIBO の後継機や、タカラトミーの「Hello! Zoomer」などのロボット犬が登場。子ども向けおもちゃとしてだけでなく、高齢者の癒しやコミュニケーション用途でも導入され始めました。

2.3 近年の展開

2010年代後半以降は、AI・クラウド・IoTの技術進化により、ペット型ロボットは急速に進化しました。最新のAIBOはクラウドに接続して学習を続け、まるで本当の犬のように「成長」します。さらに、介護ロボットやセラピーロボットとしての導入が進んでいます。

3. 技術的特徴

3.1 センサー技術

ロボット犬はカメラやマイク、タッチセンサーを搭載し、人の声や顔、撫でられる動作を感知して反応します。

3.2 AI学習

クラウドを活用し、日々のやり取りから学習して「性格」が形成されていきます。個体ごとに違う行動パターンを見せることで、飼い主は「自分だけのロボット犬」として親しみを持てます。

3.3 音声対話

人間の声を認識し、名前を呼ぶと振り向く、簡単な言葉に反応するなど、コミュニケーションが可能です。

3.4 動作のリアルさ

尻尾を振る、耳を動かす、歩く、座るなどの動作が滑らかに再現され、従来のおもちゃを超えた存在感を持っています。

4. ロボット犬の代表例

4.1 ソニー AIBO

- 1999年に初代が登場し、社会現象化。

- 最新モデル(ERS-1000)はAIとクラウドを駆使し、表情や動作が自然に。

- オーナーとの関係性を深める仕組みを持ち、ペットロボット市場の象徴。

4.2 パロ(アザラシ型セラピーロボット)

- 犬ではないが、癒しを目的とした代表的なロボットペット。

- 医療・介護分野で国際的に利用され、セラピーロボットとして高く評価。

4.3 海外のロボット犬

- 中国の Unitree Go1 は高性能ながら低価格で注目。

- 米国では Boston Dynamics の Spot が「業務用ロボット犬」として実用化。

5. 社会的意義

5.1 高齢化社会への対応

日本をはじめ高齢化が進む国々で、孤独感の解消や心のケアとしてロボット犬が役立っています。介護施設では入居者の話し相手や精神的支えとなる事例が増えています。

5.2 アニマルセラピーの代替

動物アレルギーや住宅事情で本物の犬を飼えない人にとって、ロボット犬は代替手段として有効です。世話が不要で、糞尿や鳴き声の問題もありません。

5.3 教育分野

子どもたちがロボット犬を通してAIやロボティクスを学ぶ機会が増えています。

6. 他のヒューマノイドとの比較

6.1 ヒューマノイドロボットとの違い

Atlas や Ameca のような人型ヒューマノイドは産業や研究に直結しますが、ロボット犬は主に「感情交流」を目的とします。

6.2 実用型ロボットとの違い

物流や製造に使われるロボットと異なり、ロボット犬は「生活者の心」に寄り添う存在です。

7. 課題と批判

- コスト:最新AIBOは高額で、一般家庭には手が届きにくい。

- 本物の代替にならない:動物の予測不可能な行動や温かさを完全に再現することは難しい。

- 倫理問題:高齢者が「ロボットに依存する」リスクや、子どもの情緒発達への影響が議論されています。

8. プロの視点

プロの視点で見ると、ロボット犬は「技術の進化」だけでなく「社会の変化」を映し出しています。

- 感情インターフェースの実験場:AIと人間の感情的なやり取りを実際に試せる貴重な存在。

- 商業モデルとしての成功と課題:ソニーAIBOの再発売は一定の需要を証明しましたが、高価格・サポート体制などの課題も浮き彫りにしました。

- 社会心理への影響:孤独社会やペット産業の変化と結びつき、テクノロジーが人間関係の代替になりつつある現実を提示しています。

9. 未来展望

ロボット犬は今後さらに進化し、以下の可能性が見込まれます。

- AI強化:生成AIを統合し、より自然な会話や感情表現を実現。

- クラウド連携の深化:飼い主ごとのカスタマイズが進化。

- 普及モデル:低価格版の登場で一般家庭への普及が拡大。

- 医療・介護での標準化:セラピー用途で国際的に定着する可能性。

10. まとめ

ロボットペット、特にロボット犬は、技術革新と社会的ニーズの交差点に存在しています。

単なる娯楽を超え、高齢者ケアや教育、セラピーといった分野で重要な役割を担いつつあります。

結論:ロボット犬は「人間の心に寄り添うテクノロジー」の象徴であり、未来社会における新しいパートナーのかたちを示しています。

未来を掴む!AI×ロボティクス投資レポート

【16本セット割】AI×ロボティクス投資レポート

単品合計最大47,680円のレポートが、今だけ特別価格!

特別価格:29,800円

詳細・ご購入はこちら

ロボットペット/ロボット犬 Q&A(FAQ)

Q1. ロボット犬とは何ですか?

A. 犬の姿や行動を模したロボットで、人との交流や癒しを目的に開発されたペット型ロボットです。代表例にはソニーの AIBO があります。

Q2. ロボット犬は本物の犬の代わりになりますか?

A. 世話が不要でアレルギーや住宅事情の制約を受けないメリットがありますが、動物特有の温かさや予測不能な行動を完全に再現することはできません。

Q3. どんな場面で使われていますか?

A. 高齢者の孤独感軽減や介護施設でのセラピー、子どもの教育や遊び、さらにペットを飼えない家庭での代替などです。

Q4. ソニーの AIBO の特徴は?

A. AIとクラウドを活用し、日々のやり取りから学習して性格が形成される点です。まるで本物の犬のように成長し、オーナーとの関係を深めます。

Q5. 海外にもロボット犬はありますか?

A. はい。中国の Unitree Go1 は低価格で注目され、米国の Boston Dynamics Spot は業務用ロボット犬として実用化されています。

Q6. ロボット犬の課題は何ですか?

A. 高額な価格、本物の犬の代替になりにくいこと、そして依存や倫理的な懸念が指摘されています。

Q7. 将来どう進化する見込みですか?

A. 生成AIとの統合で会話能力が進化し、低価格モデルの登場で普及が拡大、介護や医療現場での標準化も期待されています。

コメント